共同プレスリリース

橘 省吾教授、奥村 大河助教、高橋 嘉夫教授、杉田 精司教授、諸田 智克准教授、古屋 静萌特任専門職員

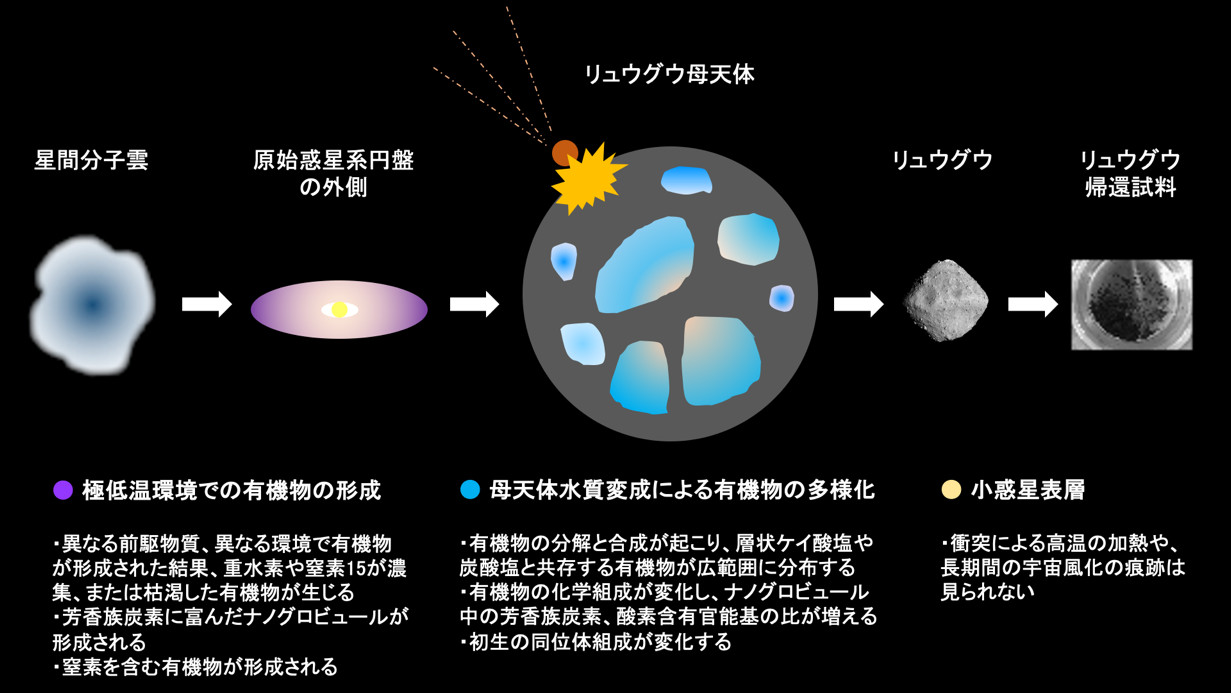

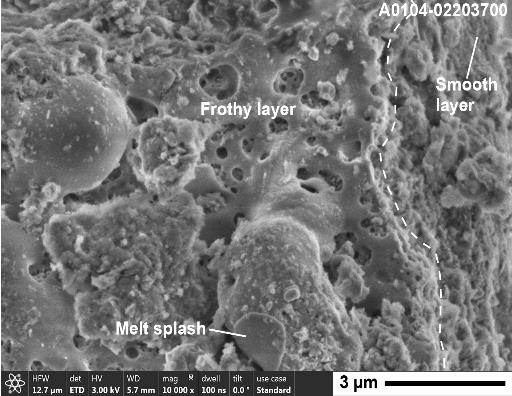

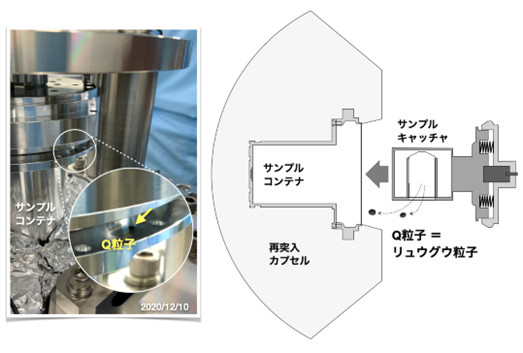

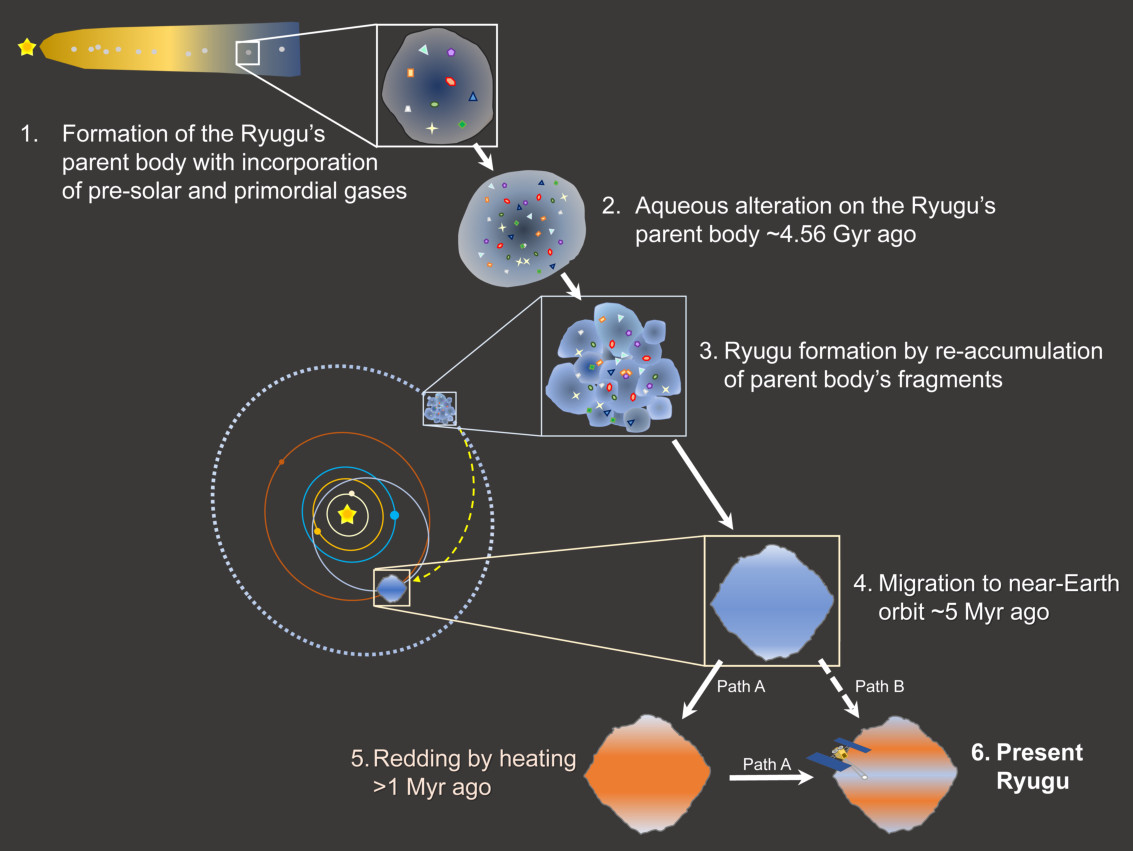

広島大学先進理工系科学研究科薮田ひかる教授が率いる固体有機物分析チームは、小惑星探査機「はやぶさ2」が地球に持ち帰った小惑星リュウグウ試料中の固体有機物の化学組成、同位体組成、形態を分析しました。小惑星リュウグウ試料(200-900μmサイズの微粒子37個)をさまざまな顕微分光法で非破壊分析した結果、試料中の有機物を構成する化学結合の種類と割合は、最も始源的なイブナ型炭素質コンドライト隕石(CIグループ)や始原的なミゲイ型炭素質コンドライト隕石(CMグループ)のものに似ていることが明らかとなりました。それらを電子顕微鏡で観察したところ、ナノメートルサイズの球状有機物や薄く広がった不定形の有機物が、層状ケイ酸塩や炭酸塩に隣接した、あるいは混じり合った状態が見出されました。リュウグウの母天体中で生じた二次鉱物との共存状態は、これらの有機物もまた母天体で液体の水と反応して生じた証拠です。リュウグウ試料の有機物には、グラファイトのような秩序だった構造は見られなかったことから、分析したリュウグウ試料の有機物は母天体内部や天体衝突によって高温で加熱されなかったことを意味します。

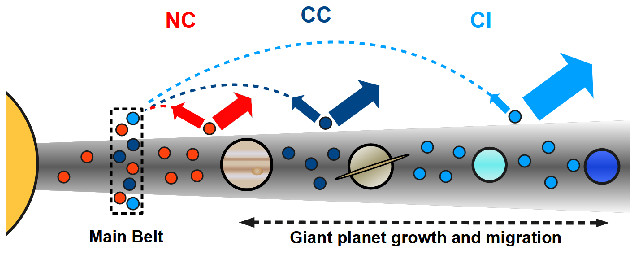

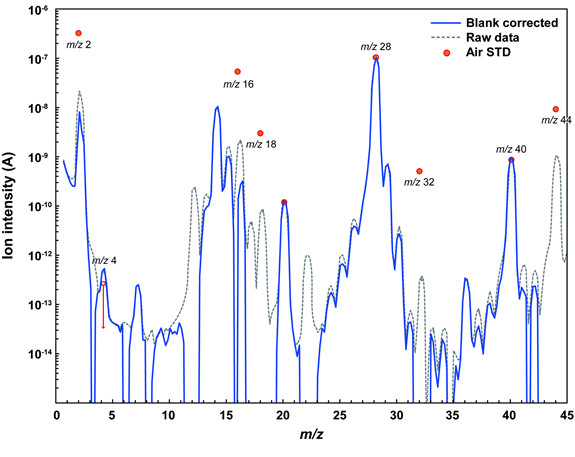

また、小惑星リュウグウ試料の同位体組成を測定した結果、重水素と窒素15が濃集している領域が検出されました。このような同位体組成は地球上の有機物には見られない、数十ケルビン(マイナス200℃以下)の低温環境でのみ生じることがわかっています。したがって、分析したリュウグウの有機物はたしかに地球外起源であることが示されたと共に、これらの少なくとも一部の有機物は星間分子雲や原始惑星系円盤外側などの極低温環境で形成されたことが示されました。詳細はこちらから。

https://www.jaxa.jp/press/2023/02/20230224-2_j.html

詳細については、以下をご参照ください。

- 理学系研究科プレスリリース:https://www.s.u-tokyo.ac.jp/ja/press/2023/8303/

- 掲載URL:https://www.science.org/doi/10.1126/science.abn9057