東京大学木曽シュミット望遠鏡に搭載された広視野動画カメラトモエゴゼンでも OSIRIS-REx と分離されたサンプルリターンカプセルの撮像に成功しました!動画の中で探査機は上部,カプセルは下部を右から左に飛行しています.

【プレスリリース】

小惑星リュウグウから始原的な「塩(Salt)」と有機硫黄分子群を発見

共同プレスリリース

橘 省吾(宇宙惑星科学機構/地球惑星科学専攻 教授)

国立研究開発法人海洋研究開発機構(理事長 大和 裕幸、以下「JAMSTEC」という。)海洋機能利用部門 生物地球化学センターの吉村 寿紘副主任研究員と高野 淑識上席研究員、国立大学法人九州大学大学院理学研究院の奈良岡 浩 教授らの国際共同研究グループは、国立大学法人東京大学大学院理学系研究科、国立研究開発法人産業技術総合研究所、株式会社堀場アドバンスドテクノ、株式会社堀場テクノサービス、サーモフィッシャーサイエンティフィック ジャパングループ、国立大学法人北海道大学、国立大学法人東京工業大学の研究者らとともに、小惑星リュウグウのサンプルに含まれる可溶性成分を抽出し、精密な化学分析を行い、その組成や含有量などを明らかにしました。

小惑星リュウグウは、地球が誕生する以前の太陽系全体の化学組成を保持する始原的な天体の一つです。これまではやぶさ2初期分析により、多様な性状や含有物、履歴などが明らかとなってきましたが、可溶性成分のうちイオン性成分の物質情報は、未だ不明のままでした。

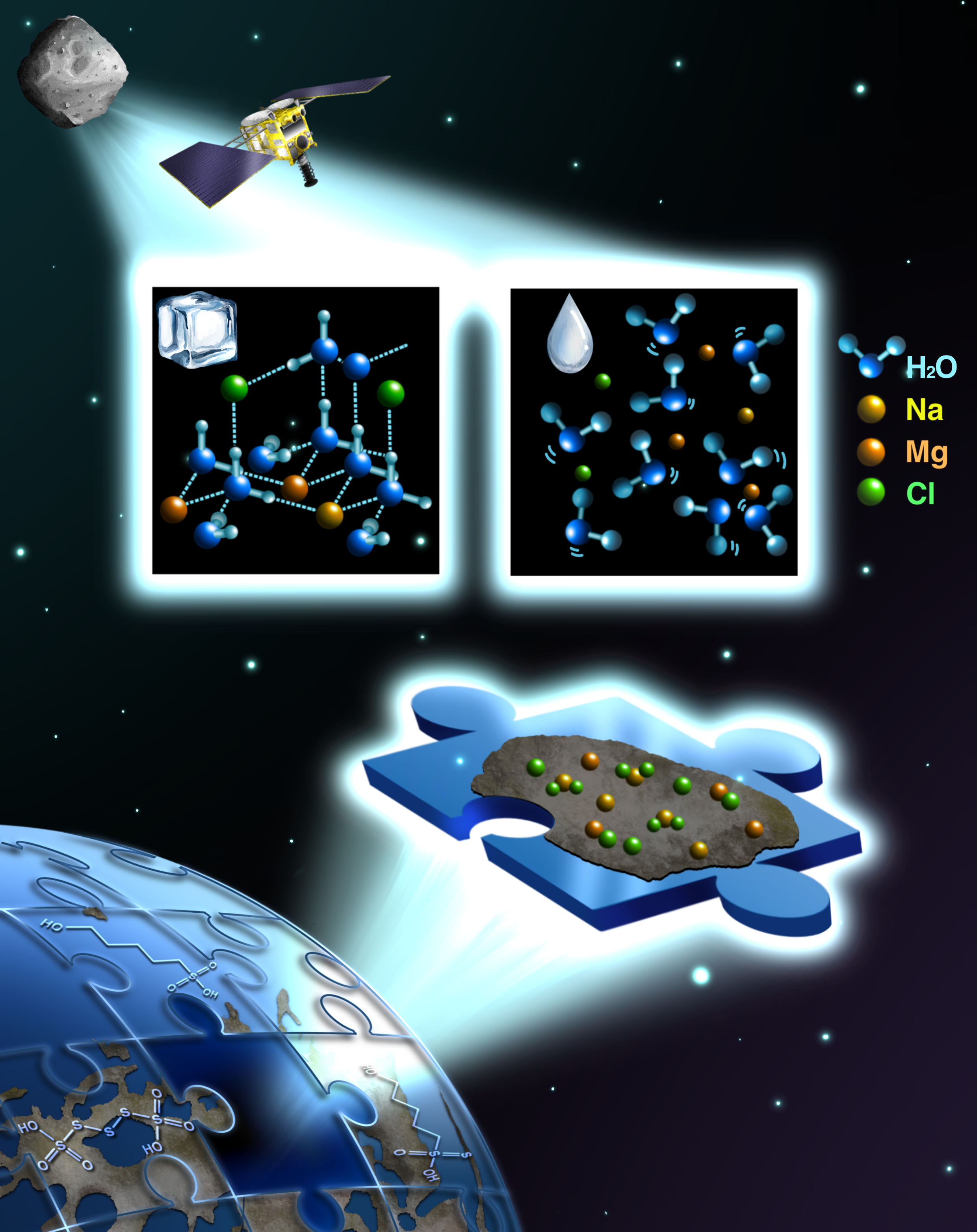

そこで本研究では、小惑星リュウグウのサンプルから可溶性成分を抽出し、無機・有機分子レベルの精密な化学分析を行いました。その結果、最も溶解しやすい成分を反映する熱水抽出物は、ナトリウムイオン(Na+)に非常に富んでいることがわかりました。ナトリウムイオンは、鉱物や有機物の表面電荷を安定化させる電解質として働き、一部は、有機分子などと結合することでナトリウム塩(Salt)として析出していると考えられます。また、抽出物からは様々な有機硫黄分子も発見されました。小惑星リュウグウに存在する水に溶存して化学状態が変化することで、多種多様な有機硫黄分子群へと化学進化を遂げたと考えられます。

本成果は、初期太陽系の物質進化を紐解くものであるとともに、それらが最終的に生命誕生に繋がる化学プロセスをどのように導いたかという大きな問題に答える上で、重要な知見となります。

本成果は、2023年9月18日付(日本時間)で科学誌「Nature Communications」に掲載されました。

小惑星リュウグウに含まれる水(H2O)は、太陽系内での進化の過程で凍結/融解を繰り返し、鉱物中に含まれる塩などを溶出し、析出させたと考えられる。可溶性成分を分析することで、最初の「塩」の生成する様子を紐解くことができる。

詳細については、以下をご参照ください。

小中高校の教員の方々を対象とした講演会・交流会を開催しました.

8/23, 24 の二日間,小中高校の教員の方々を対象とした講演会・交流会を開催しました.「はやぶさ2」の成果に関する講演や,地球惑星科学についてどのようなアウトリーチ活動をおこなってきたかなどについてお話しし,小中高の教育現場から大学に期待することなどについて意見交換をおこないました.イベントは学校の先生以外に,お子さんや一般の方にもご参加いただきました.

高校生が UTOPS を訪問されました (2)

2023年8月7日(月),灘中学校・灘高等学校の生徒さんが UTOPS を訪問されました.「はやぶさ2」探査や小惑星リュウグウから持ち帰った石についての模擬講義をおこないました.

高校生が UTOPS を訪問されました (1)

2023年8月4日(金),石川県立小松高等学校の生徒さんが UTOPS を訪問されました.「はやぶさ2」探査や小惑星リュウグウから持ち帰った石についての模擬講義をおこないました.

高校生を対象とした天文学実習を開催しました

2023年8月1日(火)、2日(水)の2日間、長野県松本深志高校,愛知県立刈谷高校の生徒を対象に、天文学実習をおこないました。銀河の写真から、銀河までの距離を推定し、それらの銀河の後退速度を使って、宇宙の年齢を考えてもらいました。

【募集】8/23,8/24 小中高校の教員を対象としたイベント 開催します

主に小中高校の教員を対象に、東京大学宇宙惑星科学機構(UTOPS)で展開されている最先端の研究を紹介するために、イベントを開催いたします。

今回は、UTOPSの研究活動の中から、「はやぶさ2」の小惑星サンプルリターンに関する研究についてお話します。小惑星から持ち帰ったサンプルを通じて研究者は何を解き明かそうとしているのか、そして何がわかったのか、その詳しい研究方法と裏側をご紹介します。講師からの発表後には、大学以外の教育機関との協力や連携の方法などについて、参加者の皆様と意見交換を行えればと考えています。講演や意見交換を通じて、今後の学校での授業でご活用いただけるような”材料をお持ち帰り”いただければと思います。

開催日とテーマ:

2つのテーマで実施します。どちらか1回のご参加でも、両日のご参加でも構いません。

● 2023年8月23日(水) 13:30-15:00 小中高生に伝えたい「はやぶさ2」

● 2023年8月24日(木) 13:30-15:00 小中高生に伝えたい「地球や惑星の科学」

開催形式:オンライン(ZOOM)

対象:小中高校の教員、教育関係者等(理科教員でなくても構いません)

プログラム:

・挨拶

・講演(橘省吾 教授)

・質疑応答、意見交換など

参加方法:事前登録制

専用申込フォーム:https://forms.gle/zLv6iPYufDr4qa9c7

※開催日の2日程前にイベント参加用の接続情報をお送りする予定です。

問い合わせ:utops_event-group@g.ecc.u-tokyo.ac.jp

【プレスリリース】リュウグウの炭酸塩から酸素濃度・ガス分子種の変遷を解読 〜炭素・酸素同位体比に基づく天体進化モデルを構築 形成・変質過程の手がかりに〜

共同プレスリリース

橘 省吾(地球惑星科学専攻 教授)

茨城大学大学院理工学研究科(理学野)の藤谷渉准教授、北海道大学大学院理学研究院の川﨑教行准教授および圦本尚義教授、東京工業大学理学院地球惑星科学系の横山哲也教授、東京大学大学院理学系研究科の橘省吾教授らの研究チームは、探査機はやぶさ2が回収した小惑星リュウグウの試料を分析し、リュウグウにおける酸素濃度や存在するガス分子種の変遷を明らかにしました。

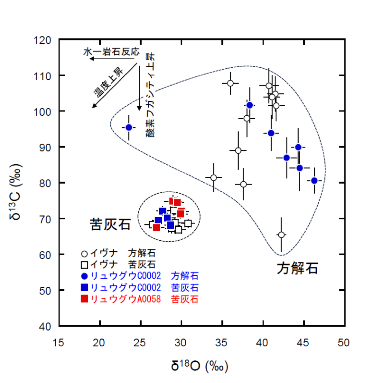

本研究では、リュウグウの試料における炭酸塩鉱物(方解石および苦灰石)に含まれる炭素と酸素の同位体の存在量比を調べました。すると、方解石では炭素・酸素どちらの同位体比も異なる粒子の間で大きな変動がある一方、苦灰石ではほとんど変動は見られませんでした。この分析結果は、方解石はリュウグウにおける変質作用の初期、温度や酸素濃度が上昇中、ガス分子種の割合が変化しているときに形成され、一方、苦灰石は系が平衡状態にあり、より高温で、ガスの中で二酸化炭素の割合が相対的に高い状態で形成されたことを示唆します。

こうした炭酸塩鉱物の同位体組成は、これまでの隕石研究では報告されていませんでした。このことから、リュウグウや隕石の母天体はそれぞれ異なる物質から構成され、独特の環境で進化したと言えます。

この成果は、2023年7月10日(水)Nature Geoscienceにオンライン掲載されました。

https://www.s.u-tokyo.ac.jp/ja/info/8544/

詳細については、以下をご参照ください

- 理学系研究科web:https://www.s.u-tokyo.ac.jp/ja/info/8544/

- 掲載URL:https://www.nature.com/articles/s41561-023-01226-y