高校生を対象とした、研究者と対話するイベントを8/23(金)に開催します!

高校生を対象とした、研究者と対話するイベントを8/23(金)に開催します!

下記のページよりお申込みください。

イベント申し込みページ

多数の申込ありがとうございました。申込は締め切りました。

はやぶさ2に搭載されているカメラで得られたリュウグウの画像や、これからはやぶさ2で展開されるサイエンスについて、中高生の皆さんと研究者が対話するイベントを2019年8月23日に行いました。

参加者の皆さんには、事前にニュースやウエブ上の情報をもとに質問を考えてきてもらい、当日は研究室を訪問しながら最前線の研究者に質問・対話をしました。はじめは緊張していた参加者も、アイスブレイクとして行ったイトカワ粒子のトレーディングカードを使ったゲームや、研究者が中高生の頃に興味があったことについての紹介では、笑顔で話をしていました。研究者と一緒にお昼を食べながら交流を深め、研究者との対話とサイエンスを楽しんでいました。

(2019.8.23)

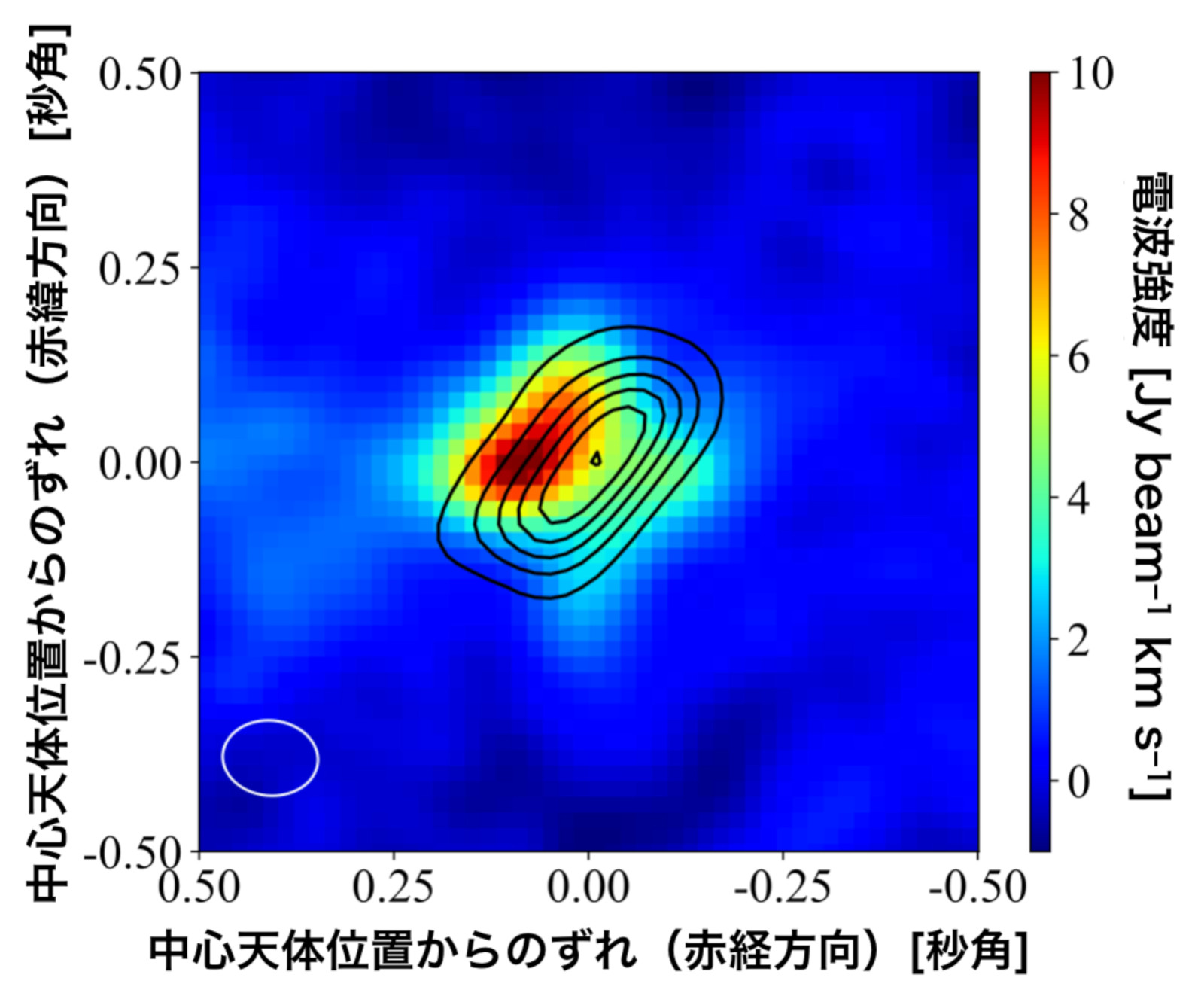

東京大学・JAXAの橘省吾教授、東京大学の上塚貴史特任助教、国立天文台・総合研究大学院大学の廣田朋也助教、理化学研究所の坂井南美主任研究員らの研究グループは、オリオン大星雲の中の巨大原始星「オリオンKL電波源I」から回転しながら吹き出すガスの流れ(アウトフロー)の根元付近に一酸化アルミニウム分子が存在することを、アルマ望遠鏡の観測データから明らかにしました。一酸化アルミニウム分子は年老いた恒星から吹き出すガスにしか観測されていませんでした。

本研究では、巨大原始星にその分子を発見し、その空間分布まで初めて明らかにしました。一酸化アルミニウム分子がアウトフローの根元付近にだけ観測されるという事実は、揮発性の低い一酸化アルミニウム分子がアウトフローの中で固体微粒子(ダスト)に変わっていることを示唆します。アルミニウムを主成分とする鉱物は、太陽系最古の固体物質中に豊富に存在しますが、その形成環境は充分に理解されていません。本研究の結果をきっかけに今後原始星周囲での金属を含む分子の分布を明らかにすることで、太陽系最初期に惑星の材料となった鉱物がどのようにつくられたのかを理解することに繋がると期待されます。

詳細については、以下をご参照ください。

吉岡 和夫講師が平成31年度科学技術分野の文部科学大臣表彰 若手科学者賞を受賞しました!

業績名:極端紫外分光による木星内部磁気圏の観測的研究

http://www.mext.go.jp/b_menu/houdou/31/04/__icsFiles/afieldfile/2019/04/09/1415044_2.pdf

画像提供: 東京大学木曽観測所

東京大学木曽観測所は新装置トモエゴゼンを用いて地球接近小惑星の発見に成功しました。その後、国内外の望遠鏡により追跡観測が実施された結果、国際天文学連合より「2019 FA」の仮符号が与えられました。この小惑星は直径8メートル程度と小さく、地球から月までの約半分の距離を通過したと推定されます。

http://www.mtk.ioa.s.u-tokyo.ac.jp/kisohp/NEWS/2019FA/2019FA.html

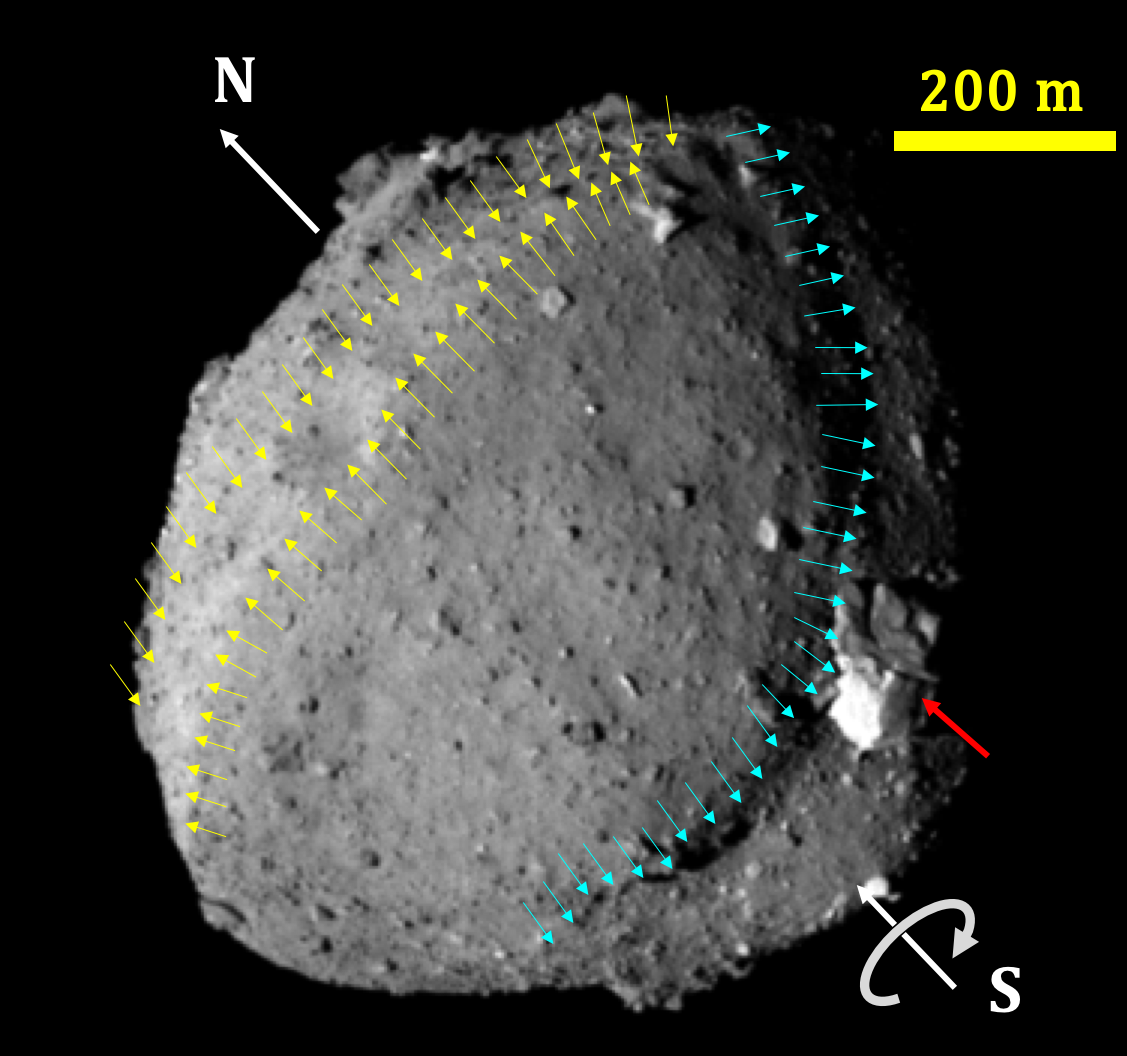

Ryugu is a C-type asteroid – rich in carbon – about 900m wide. © 2019 Seiji Sugita et al., Science

杉田教授の論文がScienceに掲載されました!

[Press release] Hayabusa2 probes asteroid for secrets

小惑星探査機「はやぶさ2」観測成果論文のScience誌掲載について

http://www.jaxa.jp/press/2019/03/20190320a_j.html

笠原慧准教授が、2018年度宇宙科学奨励賞を受賞しました!

業績の題目:ERG衛星の観測による波動粒子相互作用の実証と脈動オーロラの機序解明

http://www.spss.or.jp/support/award_h30.html