共同プレスリリース

橘 省吾(宇宙惑星科学機構/地球惑星科学専攻 教授)

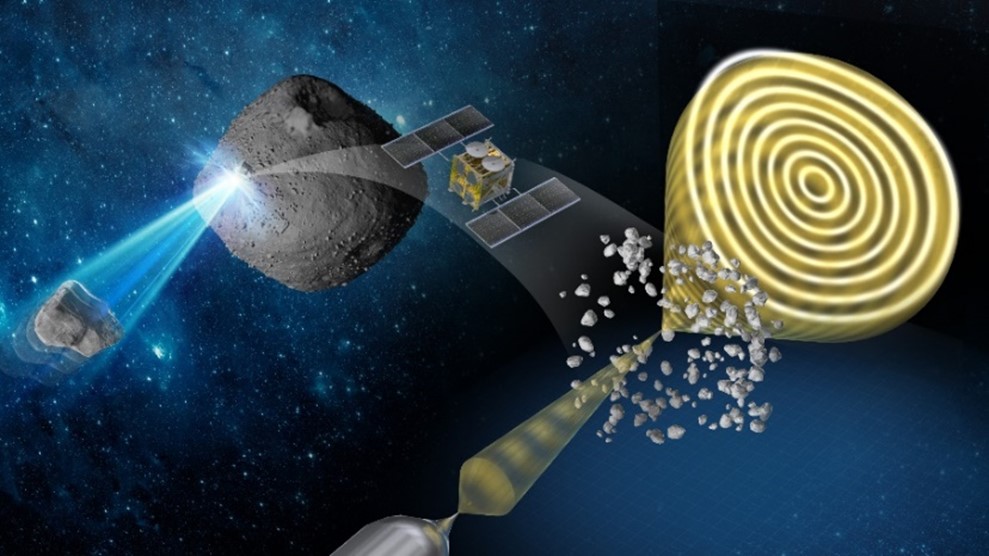

北海道大学低温科学研究所の木村勇気教授、一般財団法人ファインセラミックスセンターの加藤丈晴主席研究員、穴田智史上級研究員、吉田竜視上級技師、山本和生主席研究員、株式会社日立製作所研究開発グループの谷垣俊明主任研究員、神戸大学大学院人間発達環境学研究科の黒澤耕介准教授、東北大学大学院理学研究科の中村智樹教授、東京大学理学系研究科の佐藤雅彦助教(現東京理科大学准教授)、橘 省吾教授、京都大学大学院理学研究科の野口高明教授、松本 徹特定助教らの研究グループは、探査機「はやぶさ2」が小惑星リュウグウから回収した試料(砂粒)の表面を、電子線ホログラフィーと呼ばれるナノスケールの磁場を可視化できる電子顕微鏡を用いた手法で調べました。その結果、磁鉄鉱(マグネタイト;Fe3O4)粒子が還元して非磁性になった木苺状の擬似マグネタイトと、それを取り囲むように点在する渦状の磁区構造を持った多数の鉄ナノ粒子からなる新しい組織を発見しました。磁性鉱物は、初期太陽系の環境情報を記録できる天然の磁気記録媒体と言えます。これまで知られていた記録媒体は小惑星内で水質変質時に形成するマグネタイトや磁硫鉄鉱にほぼ限られていました。今回発見した新しい組織、とりわけ多数の鉄ナノ粒子は、これまで情報の無かった水質変質後の時代における初期太陽系内の磁場情報を記録している可能性があります。そのため、今後は未踏の太陽系形成史に迫ることのできる新たな磁気記録媒体として利用されることで、太陽系形成に関する新しいサイエンスが切り拓かれることが期待されます。

なお、本研究成果は、日本時間2024年4月29日(月)公開のNature Communications誌に掲載されました。

詳細については、以下をご参照ください。

理学系研究科web:https://www.s.u-tokyo.ac.jp/ja/press/10332/

掲載URL:https://www.nature.com/articles/s41467-024-47798-0